HOME

(2014.12.10)

1.はじめに

PCオーディオをパソコン付属の小さなスピーカーで聴いていたが物足りなくなり、もう少し低音が出るスピーカーが欲しくなった。そこで近所のオフハウスに行ってみるとpioneerミニコンポ付属のS-C4-M-LRという2Wayスピーカーが600円で売られていた。卓上用としては少し大きいかなと思ったが600円なので買ってきた。サイズはW130 x H240 x D232。

さっそく鳴らしてみるとさすがに2Wayだけあって低音はよく出る。

2.なんだか音がいまいち

しばらく聴いていたが聴き疲れるというか、長く聴いていたいという気になれなかった。あまり心地よくないのである。

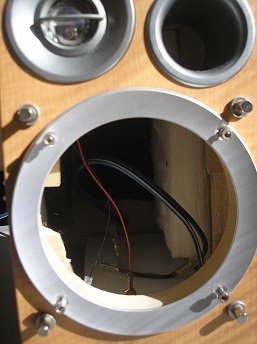

よく聴いてみるとどうも音が濁っているような気がしてきた。これはユニットがよくないのではないかと思い、ウーファーを取り替えてみることにした。ちなみにウーファーのサイズは10cmである。

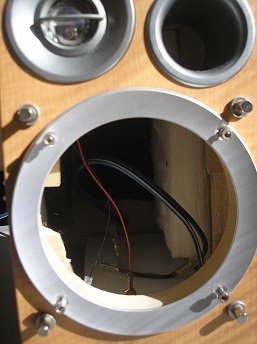

蓋を開けてみるとツイーターとウーファーはネットワークなしの直結になっていた。これは設計者がネットワーク不要と判断したのか、あるいはコストダウンのために省略したのか。多分後者であろう。

〔元のウーファー〕

〔元のウーファー〕

3.ART AUDIOのウーファーを入手する

ヤフオクで未使用品のART AUDIOの4LL-04というのを2個2500円で購入した。4オーム、65Hzー10kHz である。

取り付けのネジ穴は極くわずかにずれがあったがそのまま取り付けることができた。

さっそく交換して音出しすると低音がきれい。サインカーブどおりに鳴っているという感じがする。

〔ART AUDIO 4LL-04〕

〔ART AUDIO 4LL-04〕

4.吸音材を入れる

低音は問題ないが高音がちょっと足りない気がした。ネットで調べるとコーン後ろから出た音が反射して前面から出る音を打ち消すそうで、特に高音に影響があるそうだ。そこで吸音材を入れることにした。ネットで安い吸音材を探し、別掲の「ホワイトキューオン」を購入した。厚さは5cmもある。

吸音材は付いていないと思っていたが側面の片方と背面に申し訳程度に付けられていたので、吸音材の取り付けられていない面に厚さ5cmのままで適当に切って貼り付けた。

貼り付けてみると空間の60%くらいが吸音材で埋まってしまった。

5.高音は出るようになったが

聴いてみるとたしかに高音は出るようになった。その代わりり低音は控えめになった。これは低音が引き締まったということか、と自分を納得させてしばらく聴いていたがやはり低音が物足りない。

6.吸音材入れすぎ

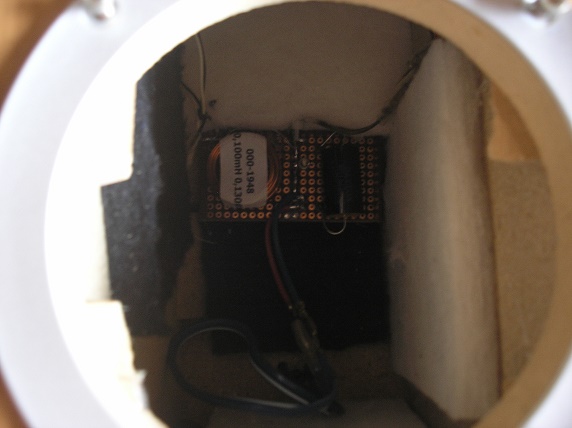

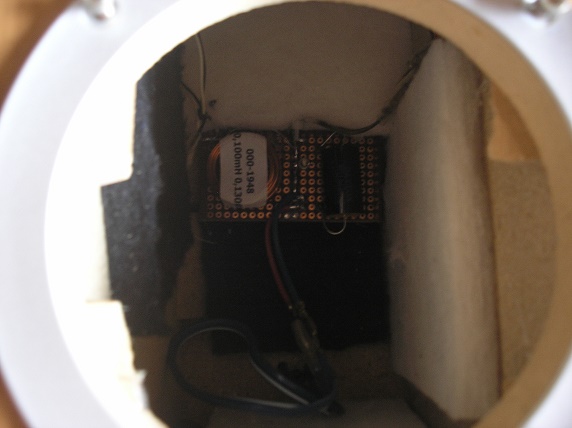

吸音材の入れ方を再検討することにし再び蓋を開けてよくみると、ダクトのそばまで吸音材が来ている。バスレフというのはダクトの共振を利用するものなのでこれでは吸音材によって共振が妨げられているのではないか?。

そこで吸音材を減らすことにした。ダクトの近くから吸音材を遠ざけ、厚さは1/2にする。

これで低音は復活した。高音も出ている。

〔吸音材を減らした〕

〔吸音材を減らした〕

7.中高域が汚い

ここまででいい音で鳴るようになってきた。しかし別掲のバックロードホーン(以下BLHと記す)と聴き比べてみるとちょっと中高域が強すぎる。もし聴き比べるものが無ければ気がつかなかったであろう。そう思うともう聴く気になれなくなってしまった。

なぜだろう、たぶんウーファとツイータが直結なのでクロスする領域の音が相対的に大きいのではないか、また振動体が異なるのでオーバーラップした領域の音が濁るのではないか、と考えた。ではどうするか。

それはネットワーク回路を付けるしかないであろう。ちなみに私は今までスピーカーネットワークを作ったことはない。

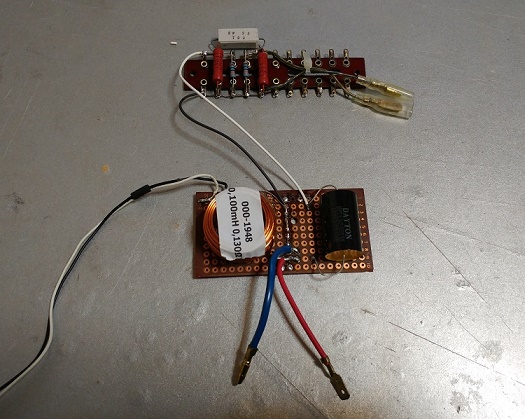

8.ネットワーク回路の決定

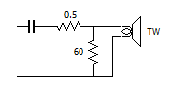

いろいろ調べた結果、単純で特性が素直という6db/octのものに決定。クロスオーバー周波数はウーファの帯域が10kHzまでなので、ウーファーの音を優先して10kHzにする。それでネット上のサイトでLCの数値を計算すると、

C:2.65μF

L:0.064mH

となった。ネットで検索すると2.65μFはそれに近いものが見つかったが0.064mHに近いものは見つからなかった。0.05mHがあったがそのつぎは0.1mHであった。

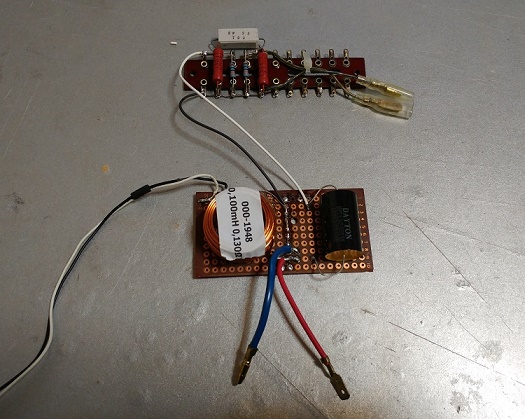

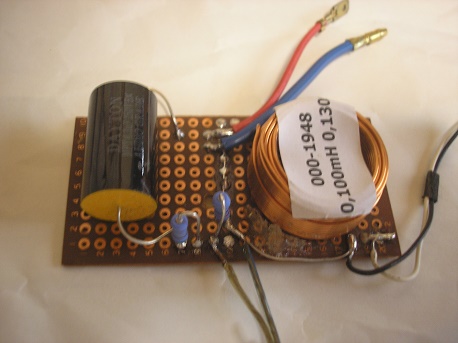

10kHzというクロスオーバー周波数にこだわる必要はないのでそれなら0.1mHが使えるクロスオーバー周波数にすればよいということで計算すると6.3kHzになった。この場合のCは4.2μFになる。結局、

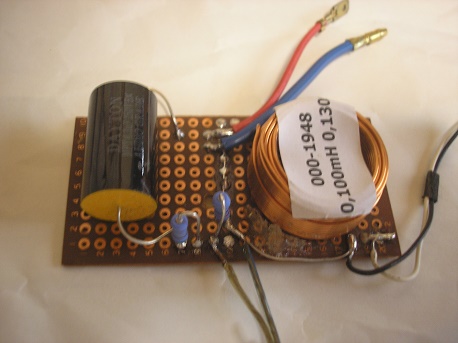

C:Dayton Audio フィルムコンデンサ 4.3μF(¥467/個)

L:Jantzen Audio 空芯コイル 0.1mH(¥346/個)

を購入した(横浜ベイサイドネット)。

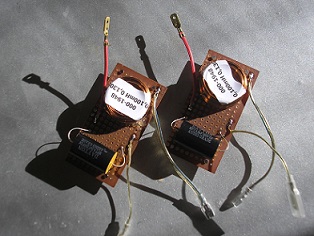

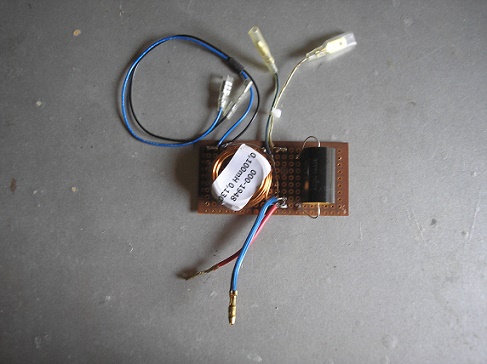

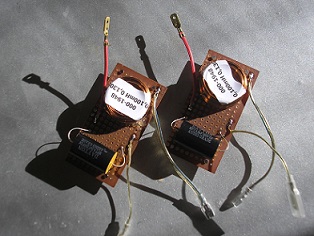

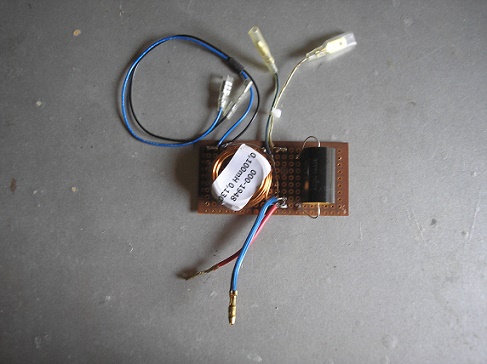

これらを手持ちのユニバーサル基板に取り付け、キャビネットへの固定は底板に貼った吸音材に釘で軽く差し込むことにした。

9.試聴

さすがに効果あり!。ボーカルに嫌味がなくなって自然になった。BLHに比べると中域がよく出ているようだ。(もしかしてBLHの中域が凹んでいる?)

音の広がりも増えた気がする。また全体的に音がきれいになったようだ。これにて一件落着。

(メーカーもコストダウンのためとは言え、2Wayなんだからちゃんとネットワーク回路を付けてもらいたいものだ。)

[2016/9/12]

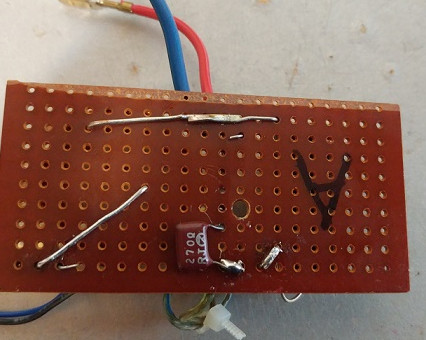

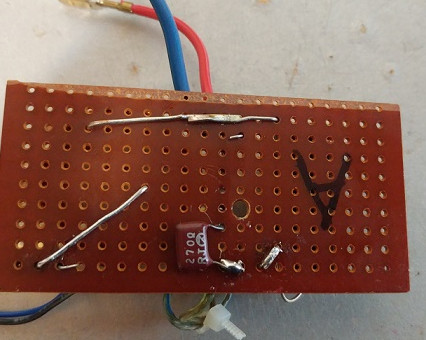

10.ネットワークの固定

ネットワーク基盤をバックボードに固定することにした。

2箇所で固定したいところだがスペースがないので1箇所とした。

ついでに結線もスッキリさせることにした。今まではツイータとウーファのコモン側はスピーカケーブルを空中で分岐させて繋いでいたが不安定なので基盤経由とした。したがって基盤からは3対のケーブルが出ることになる。

基盤とバックボードは3Φのネジ、スペーサー、ナットで固定した。

[2019/6/16]

11.ツィーターを交換

前からツィーターを変えたいと思っていたところNFJから6Ωのものが販売されていたので早速購入した。商品名は「4穴ベゼル付 フェロフルード方式 シルクドームツイーターユニット 1インチ」。

元の穴が3つだがこれは4つなので穴位置を決めるのに苦労したが何とか取り付けできた。

音は期待どおりクリアに鳴る。8cmフルレンジと比べてもよく聞こえるがシャキシャキ鳴るほうが好きなのでOK。いままでは高域が不足気味で高域寄りのインシュレータを付けていたがそれも不要となった。

さて低域だがこのままでも特に問題はないが箱の共振周波数を計算して見ると約82Hz。ウーファーのf0が65Hzなので高すぎる。今付いているダクトの内径が35mmなのでこれに合う外径のエンビパイプを探したがない。しかたがないので使い終わったラップの芯を使うことにした。外径30mm。5mm足りないのでダイソーで厚さ2mmのスポンジシートを買ってきてそれを巻きつけるとピッタリ。これをダクトに押し込むとしっかり固定される。なお芯の長さは13cmにしたので共振周波数は56Hzくらいになる。

さてダクトを変更した結果は、低いところまで出るとは言い難いがぶわぶわ感のない自然は低域ではないかと思う。(ダクト長を11cmに変更して低域の不足感は解消した。共振周波数は61Hz想定)

[2019/7/13]

12.高域調整

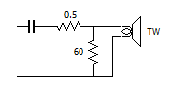

やはり高域が出すぎるので調整することにした。小さくするには抵抗器を入れればよい。ユニットに並列の60Ωを入れることにした。インピーダンスが下がるのでコンデンサから見たインピーダンスを6Ωにするためコンデンサのあとに0.5Ωの抵抗を入れた。

これで高域は少し減衰したがあともう少しという感じだったので60Ωに並列に270Ωを付けた。これで他の8cmユニット並の高域となった。

[2020/3/15]

13.アッテネータの見直し

まだ高域が高いのでアッテネータを見直すことにした。

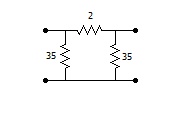

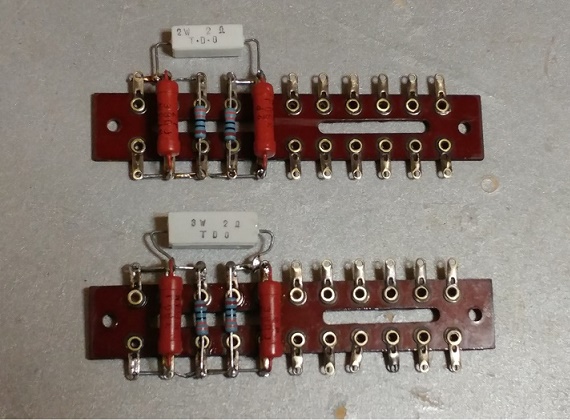

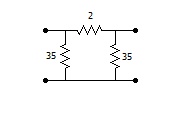

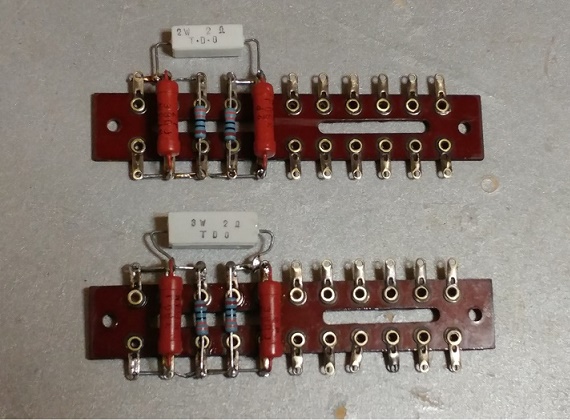

13-1.π型アッテネータ

アッテネータはπ型としたがとくに理由はない。減衰量はまず3dbと決めた。もしこれで足りない場合はさらにカスケード接続すればよい。

インピーダンス6Ωで抵抗値を計算すると2Ωと35Ωになる。35Ωは手持ちがなく、39Ωの手持ちがあったので330Ωを並列につなぐことにした。

部品は手持ちのラグ板に取り付けた。

13-2.3dbでばっちり

さて試聴したところ3dbでばっちりだった。低域がよく聞こえるようになったようだが気のせいか。ところでツィーター鳴ってる?

(完)

HOME

〔元のウーファー〕

〔元のウーファー〕

〔ART AUDIO 4LL-04〕

〔ART AUDIO 4LL-04〕 〔吸音材を減らした〕

〔吸音材を減らした〕