HOME

YAMAHA YDA138を使ったデジタルアンプの製作

2015.3.1

2021.2.28更新

1.はじめに

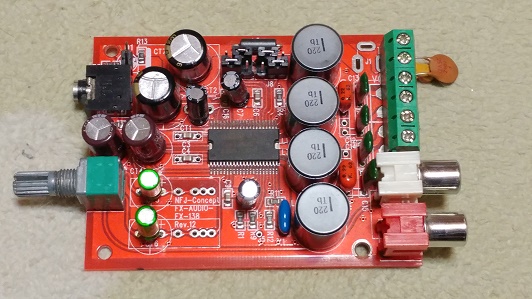

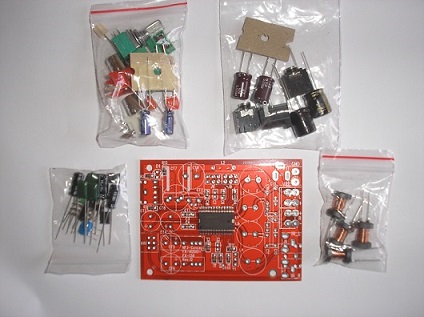

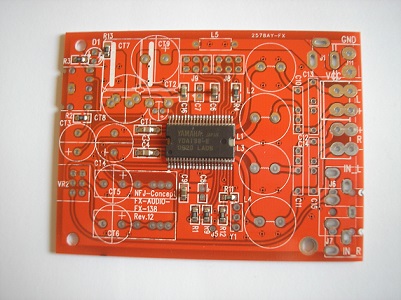

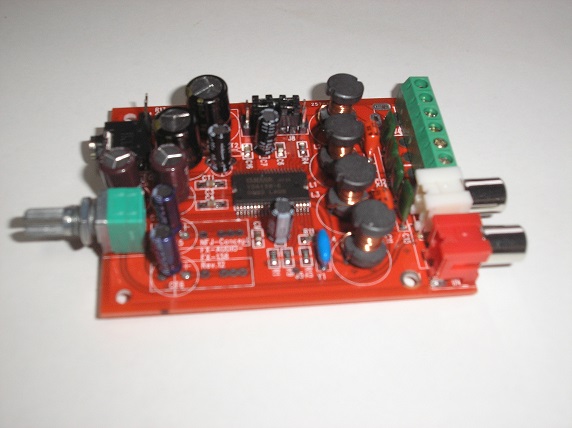

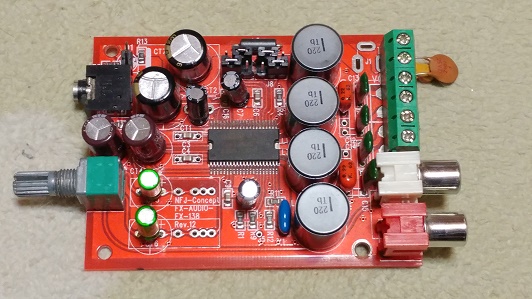

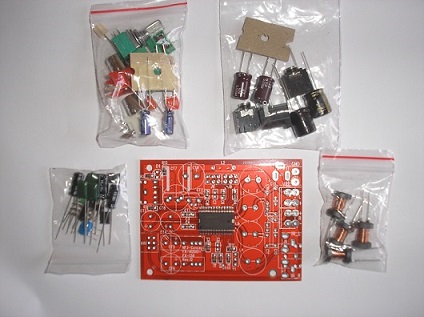

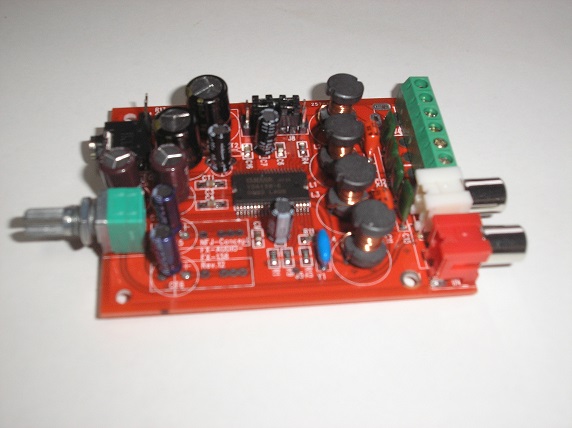

訳あって NFJオリジナル、YAMAHA YDA138を用いたデジタルアンプ自作キットVer.Jを購入した。1480円。

NFJからは有名なTripath TA2020を用いたキットも出ているが、別途グレードアップパーツを購入すれば結構な値段になり、表面実装部品(以下SMDと略)も半田付けしなければならないものがあるようだ。

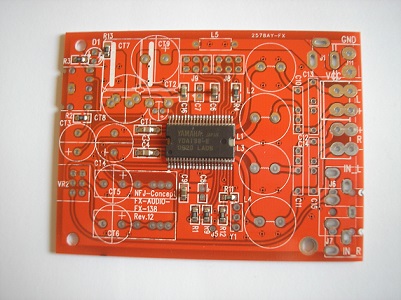

それに比べるとYDA138のキットは中心のICをはじめSMDは予め装着済みとなっており、部品数も少ない。

TA2020のアンプはLepai製のものを2台持っているので今回は違ったものをと考え、YDA138のキットを購入することとした。

2.基板組立て

1時間くらいで半田付けは完了した。

・LEDは外付けにするためポストを立てた。

・ジャンパJ8はMaster、Int Clock、J9は30dBに設定した。

なおコンデンンサC7、C8はSMDが実装済みとなっているはずが実装されていなかった。しかし親切にも差し替え用の電解コンデンサが同梱されていたのでそれを取り付けた。

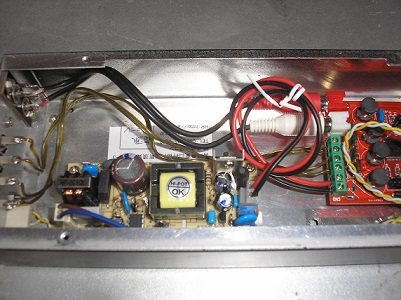

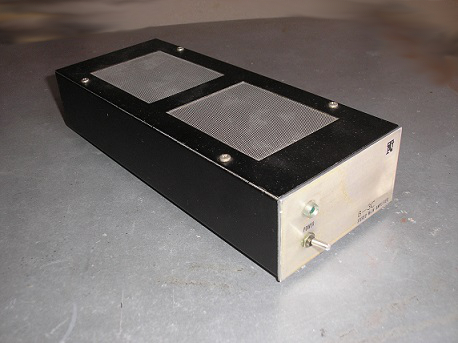

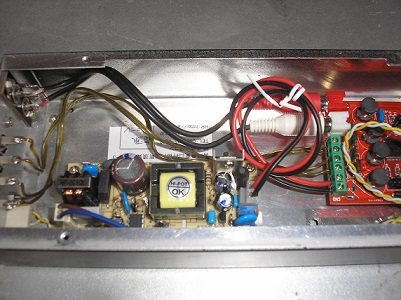

3.ケース

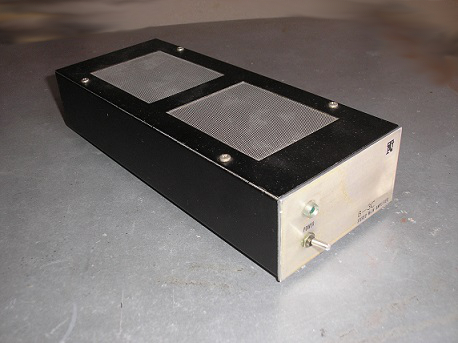

故障中の昔作ったアナログパワーアンプがあり、ケースサイズもちょうどよいのでそのケースを利用することにした。

(故障原因はたぶん電解コンデンサの容量抜けだろう)

〔故障している昔作ったパワーアンプ〕

〔故障している昔作ったパワーアンプ〕

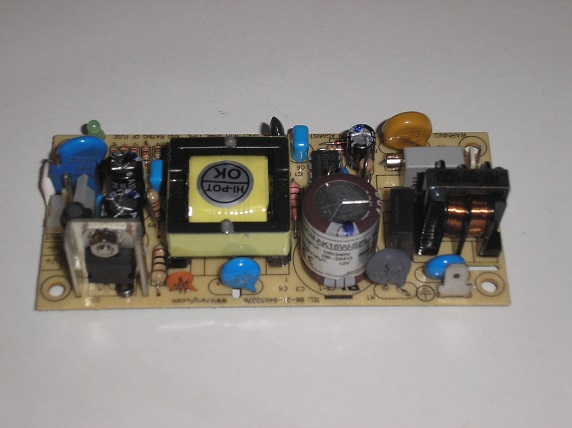

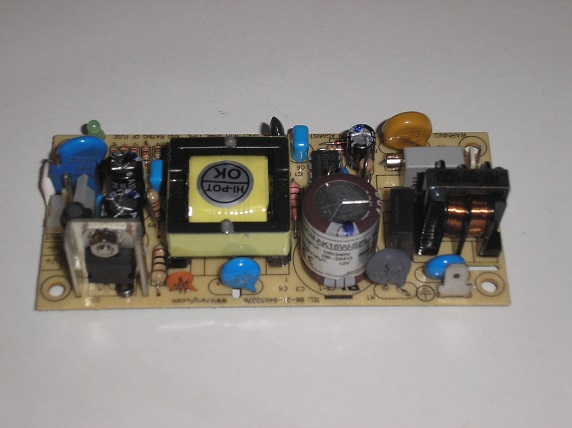

4.電源

AC12V出力の手持ちのトランスがあるのでそれを整流・平滑だけして使おうかと思ったが、YDA138の動作電圧が13.5Vまでなのでスイッチング電源を購入するこにした。

購入したのは(株)アコンの基板型AC-DC電源 AK15W-SPL-12(DC12V/1.3A)で専用コネクタアセンブリも加えて1500円。

いろんな規格に準拠してこの値段は安いと思う。ヒューズも基板に取り付けられているので別途取り付ける必要はない。

5.ケースへの取り付け

高さ12mm、両メネジの六角真鍮スペーサーを使用。

・デジタルアンプボードには取り付け用の穴は3箇所しかない。アンプ基板はボリュームでパネルに固定するのでそのうちの2個にスペーサを取り付けた。

・LEDは昔購入していたものを利用。問題は基板に取り付けたポストとの接続だがPCのインジケータ用に購入して余っていたLEDアセンブリがあり、その線を切って使うことにした。

6.入力端子との結線

ケース背面のオーディオ入力端子とアンプ基板の入力端子の接続は、RCAケーブルを途中で切断して使用。これで完成。

7.火入れ

恐る恐るスイッチオン。ボリュームを少しずつ上げていくとLepaiと同様な音が出てきた。合格!。まあ私の耳では音の違いはあまりわからないが。

なおジャンパJ9の設定を最大の36dBにすると無音のときにジュルジュル音が聞こえたので30dBに戻した。

2021/2/28

8. インダクタ交換

長く聴いてきたが他のアンプと比べると高域がざらついている感じがしてきた。スピーカーはFOSTEX FE83en + BK85WBである。FE83enはちょっと固い音がする(と思っている)のでそのせいかと思ってきたが違うようだ。

そこでインダクタを交換することにした。実はこのキットの後継も購入していたのだがこの音がイマイチだった。そこでインダクタをNFJお勧めの東光の防磁型のインダクタに交換したら結構いい音になった。そこでそのインダクタに交換しようとしたがNFJのサイトは品切れになっていた。

ネットで検索したが東光のものは見つからず、「サガミエレク」の22マイクロ防磁型が見つかったのでこれを購入した。販売はマルツオンライン。

交換後は高域のざらつきも感じられなくなった(気のせいか?)。NFJも最初から東光のものを標準仕様にしてくれればいいのに。

(完)

HOME

〔故障している昔作ったパワーアンプ〕

〔故障している昔作ったパワーアンプ〕