HOME

(2015.6.21)

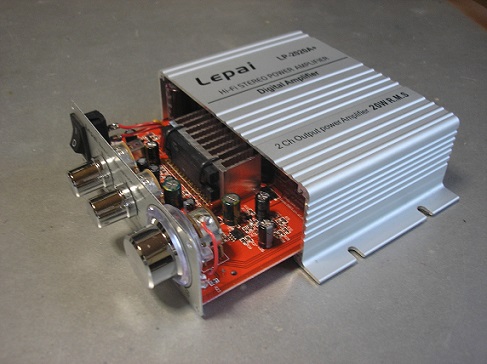

1.Lepaiの改造を決意

Lepaiはいい音で鳴っていると思っていたが別掲のYDA-138と比べると、

・なんか音が硬い

・高域の切れ?がないのではないか

と感じるようになってきた。

ネットを見ると得体の知れないメーカーの電解コンデンサが使用されているとか、4558のOPアンプを高価なものに交換すればより音がよくなるとか書かれている。

そんな時Lepaiの分解方法がわかったので改造を決意した。

2.Lepaiの分解

(1)前後パネル四隅にある小ねじをはずす。

これはロットにより違いがあり、私の購入した黒と銀の2台のLepaiのうち黒は普通のプラスねじ、銀はトルクスねじになっていた。これをはずすにはT6サイズのトルクスレンチが必要です。

(2)背面パネルの普通のプラスねじ3個をはずす。

これで正面パネルを引き出すことができる。

〔トルクスねじが使われている〕

〔トルクスねじが使われている〕

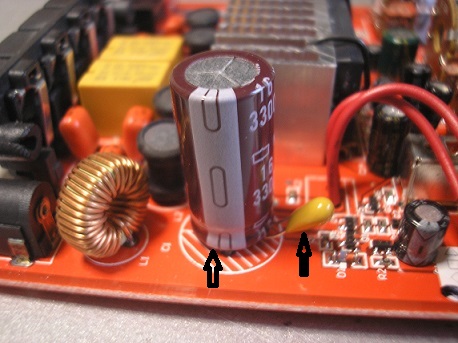

確かに電解コンデンサは聞いたことがないブランドのものが使われていた。OPアンプは小さすぎて素人が交換できるような代物ではない。

2台のコンデンサを取り外したがそれぞれ"HEC"、"LeloA"のロゴが書かれていた。ネットを検索してみたが見つからなかった。やはり得体の知れないメーカのようだ。

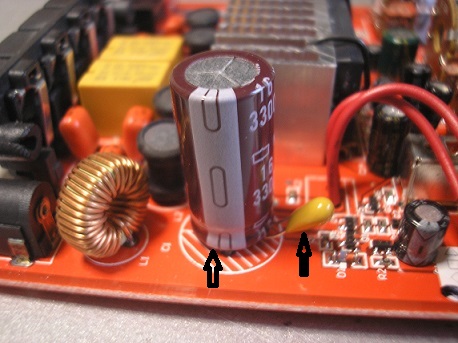

電解コンデンサすべてを交換するのはしんどいので電源入力部に使われているこの1個だけを交換することにした。

〔2台から取り外したコンデンサ〕

〔2台から取り外したコンデンサ〕

3.使用部品

(1)電解コンデンサ 3300μF(16V) 日本ケミコン

1台は3300μF、もう1台は2200μFが付いていた。秋月電子通商で購入するつもりだったがあいにく品切れで、他の店でたまたま見つけたのがこれ。日本製なら何でもよい。KMGと書かれていたのでネットで調べると日本ケミコンのものであった。1個230円(高!)。

(2)タンタルコンデンサ 10μF(16V) メーカー不明

高域用

(3)0.1μFセラミックコンデンサ

ノイズ軽減用

これら3個のコンデンサを並列につなぐ。

4.取り付け

3300μFと10μFは、10μFの足を3300μFの足の根元に半田付けしてから基板に取り付け、0.1μFは裏面に取り付けた。

5.さて効果はどうだ?

しばらく聴いてわかったが高域がクリアになった。タンタルが効いているのか。音の硬さも感じない。今までは高域が濁っていたということか?

曲によっては今まで聞こえていなかった(気づかなかった?)音も聞こえた。

今までは曲を聴き終わっても満足感がイマイチだったがこれで満足できるものになった。電源のコンデンサを変えるだけでこんなに違うとは。やはり日本製はすばらしい!

〈2017/3/10 追記〉

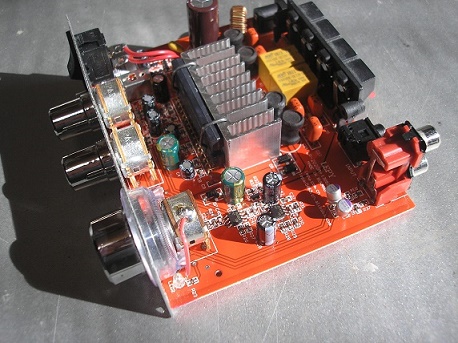

6.入力カップリングコンデンサの容量アップ

ネット(ここ)にLepaiの音量調節はオペアンプのゲインをコントロールする方法であり、ボリュームの位置によって入力回路のカットオフ周波数が変化し、音量を大きくするほどカットオフ周波数が上がるという記事が出ていた。したがってカップリングコンデンサの容量を10μFから47μFにするのがよいと書かれていた。またOSコンでよい結果が得られたとあった。

そこで秋月電子通商の通販を調べて見るとOSコンで15μFの5個セットが安く売られていたのでそれを購入した。

OSコンはもともと実装されている表面実装のコンデンサに並列に半田付けした。足は最初から短いのでそのまま取り付けた。2個のコンデンサの間隔が狭いので傾けて取り付けることになる。なおOSコンは電解コンデンサなので極性があり、入力端子側がマイナスとなる。

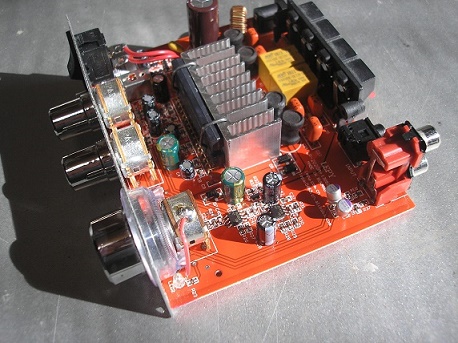

銀Lapai

銀Lapai

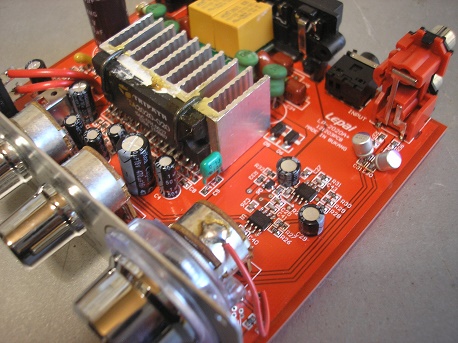

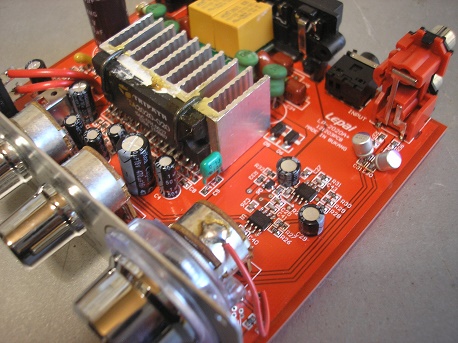

黒Lapai

黒Lapai

さて試聴してみると効果は大いにありであった。とくにブラックLepaiのほうが顕著に感じた。また高域も音量がアップしたように感じる。

(完)

HOME

〔トルクスねじが使われている〕

〔トルクスねじが使われている〕 〔2台から取り外したコンデンサ〕

〔2台から取り外したコンデンサ〕

銀Lapai

銀Lapai

黒Lapai

黒Lapai